ここでは、京都の神社で頒布されているお守りやお札に焦点を当てながら、自分に合った開運アイテムを選ぶコツや、その効果を最大限に引き出すための方法を詳しく紹介していく。すなわち、「学業成就」「健康長寿」「恋愛運アップ」など、人それぞれの願いに応じて最適なお守りやお札を見つけることができれば、日常生活でのモチベーションや安心感が高まり、結果的に運気が底上げされる可能性があるという考えだ。たとえば、京都には千年以上の歴史を持つ古社が点在し、それぞれの神社が固有の信仰や伝統を育んできたため、多彩なお守り・お札のバリエーションを楽しめるのが大きな魅力といえる。

しかしながら、いざ神社を訪れると、種類が多すぎてどれを選べばいいのか迷うことも少なくない。だから、まずはお守りとお札の違いを理解し、自分の目的やライフスタイルに合ったアイテムを探すことが大切だ。しかも、その後の扱い方や保管場所にも注意を払うことで、より効果を感じやすくなるとする声もある。いずれにせよ、京都ならではの文化やデザイン性を楽しみながら、運気を高める第一歩を踏み出してみてはどうだろうか。

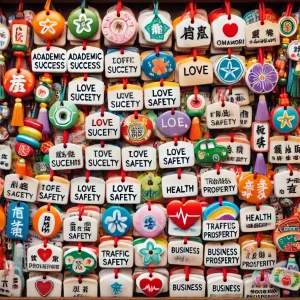

1. お守り&お札の基本知識

・お守りとお札の役割の違い

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

お守りとお札は、どちらも神社や寺院で頒布される開運アイテムとして知られている。ただし、両者には明確な違いがあるとされる。まず、お守りは自分の身に持ち歩いたり、日常生活に近い場所で保管することで、直接的に神仏の加護を受けることを主眼に置いているといえる。たとえば、カバンやポーチ、財布の中などに入れておくと、いつでも守られているという安心感を得やすいのが特徴だ。

一方、お札は家や職場などの空間を守護する目的で使われるケースが多い。すなわち、神棚や壁に貼って飾ることにより、その場にいる全員が神仏の加護を受けられるようにする考え方だ。たとえば、住宅の鬼門にあたる場所にお札を貼って厄を払うという風習や、会社の事務所に商売繁盛のお札を掲げるなど、空間全体の気を整えるために利用されることもある。

また、お守りやお札は、基本的に一年を目安に新調するのが望ましいとされている。なぜなら、一年間使い続けると、その間に蓄積された厄や負のエネルギーをリセットする意味合いがあるという説があるからだ。ただし、これはあくまで一般論であり、神社によってはより長期間の使用を認めている場合もある。いずれにしても、自分が大切に扱うことが大前提となる。

ところが、自分の願いやライフスタイルに合わないアイテムをなんとなく選んでしまうと、せっかくの加護を実感しにくいという人もいる。そこで、次に「自分に合うアイテムを見極める方法」について詳しく解説していこう。

・自分に合うアイテムを見極める方法

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

お守りやお札を選ぶ際、最も大切なのは自分の願いや悩みに合った種類を選ぶことである。たとえば、学業成就を望む学生なら学問の神様を祀る神社のお守りが効果的とされるし、恋愛成就を願うなら縁結びで有名な神社のアイテムを選ぶのが王道だ。だから、まずは自分がどの分野の運気を高めたいのかをはっきりさせると、迷わずに済むだろう。

また、お守りには同じ効果をうたうものでも形状やデザインが異なる場合がある。たとえば、刺繍が細かく施された和風のものや、シンプルなモダンデザインのもの、あるいはキャラクターコラボのお守りなど多彩だ。自分が「これだ」と感じる直感を重視する人も多く、それは実際に手に取ってみたときのフィーリングが大きなヒントになるという意見がある。すなわち、飽きずに日々携帯できるかどうかも重要だ。

さらに、神社によっては限定品や期間限定でしか頒布されないお守り・お札も存在する。しかも、季節限定の特別デザインなどは希少性が高く、授与が始まるとすぐに完売してしまうことも珍しくない。したがって、もし狙っているアイテムがあるなら事前に神社の公式サイトやSNSを確認したり、現地で早めに訪れたりすることが賢い選択だろう。

ところで、選んだお守りやお札をどのように保管・扱うかによって、得られる効果に差が出るとも言われるため、次の項目で具体的なポイントを押さえておきたい。

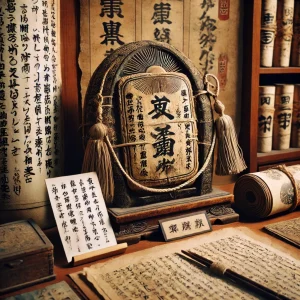

・保管場所や扱い方のポイント

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

お守りは基本的に身近な場所に置くのが望ましいとされる。たとえば、財布やバッグの内ポケット、スマートフォンケースなど、常に自分の生活圏にある場所が好まれる。しかしながら、汚れやすい場所にむき出しの状態で入れてしまうと、せっかくの加護が損なわれると感じる人もいる。だから、小さな巾着や専用のポーチなどで保護しておくと安心だ。

お札の場合は、神棚やリビングの高い位置に飾るのが一般的とされている。すなわち、日常生活の中で自然と目に入る場所に置くことで、日々の感謝や祈願を欠かさずに行いやすくなる。ただし、直射日光が当たりすぎる場所や湿気の多い環境は避け、清潔かつ整然とした空間を保つことが理想だ。もし神棚を設置する余裕がない場合は、タンスの上や本棚の上段などを代用してもよい。

一方、お守りやお札を複数持つ場合でも、互いに不調和を起こすという話は一般的にはあまり聞かれない。とはいえ、「数が多すぎるとかえって気が散る」という声もあるため、自分が本当に必要と感じるものに絞るのも一つの考え方である。また、定期的にホコリを払うなどメンテナンスを行い、感謝の気持ちを忘れないことが大切だろう。

では、次に京都の神社を具体的に見ていきながら、お守りラインナップの豊富さや特徴について掘り下げることにしよう。

2. 京都のおすすめ神社別・お守りラインナップ

・学問系から恋愛成就まで多彩な種類

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

京都といえば、北野天満宮をはじめとする学問の神様を祀る神社が非常に有名だ。だから、受験生や資格試験を控えた社会人などが学業成就のお守りを求めて足を運ぶケースが多い。この種のお守りは通常、道真公のシンボルである梅の花をモチーフにしていたり、合格祈願の文字が刺繍されていたりすることが特徴となる。たとえば、北野天満宮では赤やピンクなど複数色の学業成就お守りが用意されており、自分の好みに合うものを選べる楽しみがある。

一方、恋愛成就や縁結びを願うなら、貴船神社や地主神社など、京都を代表する縁結びスポットに目を向ける人が多い。これらの神社ではハート型の絵馬やカラフルなお守りが人気を集めており、写真映えも抜群と評判だ。すなわち、「見た目がかわいい」という理由で選んでも、結果的に愛着を持って持ち歩きやすいという利点がある。

さらに、厄除けや健康運アップ、金運アップなど、多彩なニーズに応えるお守りが揃っているのも京都の魅力である。とくに、伏見稲荷大社では商売繁盛や金運に特化したお守りが豊富に存在し、狐をモチーフにしたユニークなデザインが人気を博している。いずれにしても、自分の目的をはっきりさせると、迷う時間を短縮できるかもしれない。

しかも、デザイン性にこだわった限定品も数多く登場しているため、次の項目で紹介するように「コレクション感覚」で集める人も増えているようだ。

・デザイン性に富む限定品の存在

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

京都の神社は、古典的なイメージを持つ一方で、近年はデザイン性に力を入れたお守りを次々に発売している。たとえば、和モダンな色彩や刺繍を用いたものや、キャラクターとのコラボお守りなど、若者の興味を惹くアイテムが多数見受けられる。こうした限定品はSNSで話題になりやすく、頒布開始と同時に行列ができることもある。

また、イベントや季節ごとに特別デザインの御朱印帳を販売する神社もあり、その派生として同じ柄を使ったお守りが用意されるケースもある。ある神社では春の桜や秋の紅葉をモチーフにし、期間限定で刺繍カラーを変えるなど、定番のお守りにちょっとした変化を加えることでコレクター心をくすぐっているようだ。

しかしながら、限定品は数に限りがあるため、早めに足を運ぶか、SNSで在庫状況をチェックする必要がある。あるいは、郵送対応を行っている場合もあるが、神社によっては現地での直接授与を重視しているため、必ず確認が必要といえる。もし狙いのアイテムを逃した場合でも、代わりに定番のお守りを選んで愛着を持って使う人も多いようだ。

ここから一歩進んで、既存の伝統を重んじながらも時代に合わせて進化するお守りのトレンドについて、次の項目で考察してみよう。

・進化するモダンお守りのトレンド

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

近年、スマートフォンに装着できるお守りや、ストラップ型のものなど、モダンなお守りが登場している。とりわけ若い世代は、従来の和風テイストだけでなく、ポップなイラストや英語表記が入ったスタイリッシュなデザインを好む傾向がある。だから、神社側も時代のニーズに合わせて、ミニマルな形状やストラップ型にカスタマイズしたお守りを展開することが増えているわけだ。

また、持ち運びやすさを重視した薄型のお守りや、ペンダントトップとして利用できる金属製のチャームなども見かける。こうした多様な選択肢が生まれる背景には、「お守りをより日常的に活用してほしい」という神社側の思いがあるとされる。一方で、利用者からは「自分らしいスタイルでご利益を感じられるのがうれしい」という声が上がっている。

結果的に、お守りは単に願掛けの道具としてだけでなく、ファッションアイテムの一部として取り入れられるシーンも増えつつある。これがモダンお守りトレンドの特徴といえるだろう。だとすると、お札についても同様に、現代のライフスタイルに合わせた使い方があるに違いない。次のセクションでは、お札の選び方や開運効果を高める具体的な方法を詳しく見ていく。

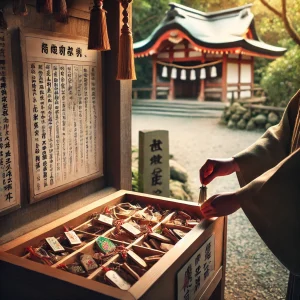

3. お札の選び方と開運効果を高めるコツ

・貼る場所と方角で運気アップを狙う

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

お札は、家の中やオフィスなどの空間を神聖な雰囲気で包み込み、そこで暮らす人々を守護する役割を担うと考えられている。ところが、どこに貼ればよいのか、方角や高さをどう設定すればよいのか迷う人も多い。一般的には、人がよく集まるリビングや玄関、あるいは寝室など、日常生活の重要な空間が適しているとされるが、神棚がある場合はそこにお祀りするのが理想的だ。

また、方角に関しては風水や家相の考え方を取り入れる人もいる。たとえば、鬼門(北東)を守るために特定のお札を貼る、あるいは南側に金運のお札を置いて財運を上げるなど、細かいルールが存在する。しかしながら、この辺りは信仰や流派によっても異なるため、最終的には自分がしっくりと感じる方法を取るのがよいという声もある。加えて、掃除が行き届かない場所や、乱雑なものが積み上がった部屋は運気を損なうとされるため、清潔で整った環境を維持することが前提となる。

だが、お札を貼るだけでは効果を感じにくいという人もおり、具体的にどのように願いを込めるかが重要だという指摘もある。そこで、次の「願い別にお札を使い分ける実例」を挙げることで、選び方をさらに明確にしてみる。

・願い別にお札を使い分ける実例

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

お札には「商売繁盛」「家内安全」「厄除け」「交通安全」「学業成就」など、さまざまな種類がある。具体的には、商売繁盛のお札を店舗やオフィスの入り口に貼ることで、客足や取引運の向上を願う人が多い。ある小売店のオーナーは、お札を新調してから売上が伸びたと感じ、毎年しっかり交換しているというエピソードを語っている。

家族全体の健康や幸福を祈る場合は、家内安全のお札をリビングや神棚に祀るのが一般的だ。さらに、厄年を迎える人がいる場合は厄除けのお札を合わせて置くなど、複数のお札を組み合わせることも珍しくない。たとえば、厄年の人がいる間だけ特別に厄除けのお札を増やし、無事に年を越したらお礼参りをして返納するという流れをとる場合もある。

また、近年注目されているのは、リモートワークで自宅が職場にもなるケースだ。そうすると、仕事運を高めたい人が作業部屋に商売繁盛のお札を貼るなど、従来の店舗や会社のためのお札を個人の空間に転用する事例も増えている。ここで大事なのは、自分の願いを明確にしてから、その分野を得意とする神社のお札を選ぶことだろう。

だが、一度手にしたお札も永遠に使い続けられるわけではない。定期的に交換したり、お焚き上げに出したりするタイミングを把握しておくことで、より一層開運効果を高められるとされる。そこで、そのあたりを詳しく次の項目で解説していく。

・定期的な交換・お焚き上げのタイミング

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

お札の交換時期は、一般的に年末年始や大きな行事(たとえば、初詣や旧正月)などが一つの目安とされる。神社によっては、お札を一定期間使った後に感謝を込めて返納する習慣を奨励しているため、1年に1回程度は新しいお札に切り替えるケースが多い。交換する際には、古いお札をそのままゴミとして処分せず、神社の「古札納め所」やお焚き上げの儀式に持っていくとよいだろう。

お焚き上げは、お札やお守りに宿った神仏の力を丁重に送り返す意味合いがあるとされ、煙とともに空へ還す儀式として位置づけられている。京都の大きな神社では、年始や特定の祭礼の際にまとめてお焚き上げを受け付けることが多い。また、小さな神社でも随時受け付けている場合があるため、事前に確認しておくとスムーズに対応できる。

ただし、「何年も前のお札を何となく捨てられずに持っている」という人も少なくない。そういう場合も、気が向いたタイミングで感謝の気持ちを伝えてから返納すれば問題ないとされる。ただし、あまり長く放置すると自宅の整理ができず運気が停滞すると考える人もいるので、定期的に見直すのが理想的だ。

ここまで一般的なお守り・お札について説明してきたが、京都には意外と知られていない特殊なアイテムも存在するため、次のセクションでその実例を取り上げよう。

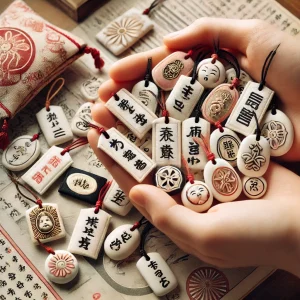

4. 意外と知らない神社ごとの特殊アイテム

・カスタマイズ可能なお守りの魅力

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

京都の一部の神社では、お守りを自分好みにカスタマイズできるユニークなサービスを提供している。具体的には、お守り本体の色や刺繍の模様を数種類の中から選べたり、自分の名前やイニシャルを入れてもらえる場合がある。たとえば、恋愛成就を願うカップルがお揃いのデザインを選び、それぞれのイニシャルを刺繍してもらうなど、個性的なアプローチが可能だ。

また、複数の願い事に対応するアイテムを組み合わせるタイプのお守りもある。学業成就と健康運を同時に高めたい人が、それぞれの札を好みの袋に入れて一つのお守りとして持ち歩くケースなどがその例だ。このように、自分だけのオリジナル感を出せるという点が、カスタマイズ可能なお守りの魅力といえよう。

ただし、こうしたカスタマイズサービスは予約制だったり、特定の期間や数量が限られている場合もあるため、事前の情報収集が欠かせない。そう考えると、次で紹介する「ご神木を活かした限定アイテム」も同様に、希少性が高いがゆえに狙っている人が多いのかもしれない。

・ご神木を活かした限定アイテムとは

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

神社にはしばしば樹齢何百年ものご神木が存在し、倒木や剪定などで生じた木材を活かした限定アイテムが作られることがある。たとえば、キーホルダーやお札立てとして加工され、木の香りや独特の木目を楽しめる商品として頒布されるケースだ。神社によっては、これは大変貴重な素材とみなされ、縁起がよいと考えられる。

このようなアイテムには「樹木自体が持つ力をそのまま受け継いでいる」というストーリーがあり、実際に手に取ると力強いエネルギーを感じるという人も少なくない。しかも、ご神木が育った土壌や気候は、その神社の歴史や文化と切り離せないため、その背景を知れば知るほど愛着が湧いてくるのも魅力だ。ある人は、「ご神木の香りを嗅ぐと、森や神社の静けさを思い出して心が落ち着く」と語る。

では、こうした木材以外にも、神社によっては江戸時代から受け継がれてきた由緒正しいお札や特殊形状のお守りなど、歴史に根ざした個性派アイテムが存在する。次に、それらのストーリーを簡単に見ていこう。

・歴史に刻まれた個性派お札のストーリー

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

京都には、朝廷や武将との関わりが深い神社が数多くあり、そこには時代を経ても受け継がれる独特のお札や御札の形状が存在する。たとえば、特定の武将が戦勝祈願を行った際に使った形を再現したお札などが頒布されており、それにまつわる伝説や逸話が語り継がれているケースがある。

また、古代から人々が行ってきた祭事や神事の流れを象徴するような図柄や文字が入ったお札も存在し、学術的観点から見ても興味深いという声もある。だから、単に開運を求めるだけでなく、その背景にある歴史的ストーリーを知ることで、より深い理解と敬意を持ってお札を迎え入れることができるのだ。ある研究者は、「時代を超えて人々が祈りを託してきた証が、今もなお形として残っていることに感慨を覚える」と述べている。

こうした個性派お札は、一般的なものよりも数や期間が限定されている場合があるため、手に入れたいと考えるなら事前調査が欠かせないといえる。最後の章では、お守り&お札にまつわる疑問や複数持ちの可否など、実際に多くの人が抱える疑問を取り上げ、最終的なアドバイスを述べていく。

5. お守り&お札にまつわるQ&Aと最終アドバイス

・古いお守りを処分する方法は?

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

お守りやお札は、本来神社のご神徳を宿しているとされるだけに、古くなったり破損してしまった場合、どのように処分すべきか悩む人が多い。一般的には、神社や寺院に設置されている古札回収箱や、年末年始に行われるお焚き上げに納めるのが望ましいといわれる。これは、ただ捨てるのではなく、丁重に神仏へ返すという考え方であり、儀式としての意味も持つ。

もし遠方で訪れるのが難しい場合は、郵送で受け付けてくれる神社も一部存在する。ただし、送料などの負担や受付条件が異なる場合があるため、事前に確認が必要だ。なお、自宅で行う簡易的なお焚き上げも存在するが、火事の危険や近隣への迷惑を考慮すると、あまり推奨されないケースもある。だから、安全性や周囲への配慮を最優先に考えることが重要だろう。

次に、多くの人が気になる「複数の神社のアイテムを同時に持つとどうなるのか」という問題を確認しておきたい。

・複数の神社のアイテムを同時に持つのはOK?

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

「神様同士が喧嘩してしまうのでは」と心配する声をよく耳にするが、一般的な見解としては、複数の神社のお守りを同時に持っていても問題はないとされる。すなわち、それぞれの神社が宿すご利益は異なるため、それを必要に応じて組み合わせるのも一つの選択肢という考え方だ。たとえば、学業と健康運、あるいは縁結びと金運といった組み合わせを同時に願う人は少なくない。

ただし、あまりにも大量にお守りを持つと、自分でもどれがどの効果を持っているのか把握できなくなることがある。このように情報が煩雑になると、意識が分散して本来の目的を見失いがちになるため、3〜4種類までに留めるなどの工夫をする人もいる。実際、「必要最低限のアイテムだけを大切に扱うほうが、気持ちが込めやすく効果を感じやすい」という意見もある。

そして、最後に日々の習慣の中でどのように運気を引き寄せ、これらのお守り・お札を活かしていくかについて、まとめのアドバイスをしておきたい。

・日々の習慣で運気をさらに引き寄せるコツ

出典:KAZU blog 京都の神社・お寺・パワースポット・お店

お守りやお札を手に入れたら、それをただ所持するだけでなく、日常の行動やマインドセットと結びつけることが運気アップの秘訣とされる。たとえば、毎朝お守りを見ながら今日の目標を思い描くとか、お札が飾られた部屋を掃除しながら感謝の気持ちを心の中でつぶやくといった習慣を取り入れると、無意識のレベルで自分の行動にプラスの影響を及ぼすと考える人もいる。

さらに、節目ごとに神社にお礼参りをするなど、コミュニケーションを続けることで自身のモチベーションを維持できるというケースが多い。たとえば、試験が終わったらお礼参りをし、結果の良し悪しにかかわらず次へ進む気持ちをリセットする習慣を持つと、いつでも前向きな姿勢を保ちやすい。

こうした小さな行動の積み重ねが、自分の中の運気やエネルギーを高める鍵になるとする意見は根強い。だとすると、次のステップは実際に京都の神社を訪れ、自分にぴったりのお守りやお札を探してみることではないだろうか。

まとめ

神社で授与されるお守りやお札は、それぞれが特定の願いや守護の対象を持ち、持ち主の日常に寄り添う形で運気を高める助けとなる。とくに京都では、歴史ある神社が多く、多彩なデザインや独自の伝統を反映したアイテムがそろっているため、自分に合ったものを見つける楽しみが大きいといえる。

さらに、これらをただ手に入れるだけでなく、正しい扱い方や保管方法、そして自分自身の意識や行動パターンを見直すことが大切だとされる。一度使い終わったお守りやお札の処分方法、複数を同時に持つ際の考え方など、疑問点をクリアにすることで、より実感を持って開運ライフを送れるだろう。

最終的には、お守りやお札との向き合い方次第で、日常の心構えが変わり、モチベーションが高まることが最大のメリットなのかもしれない。

コメント